क्या डॉ. लालमणि मिश्र ने भारतीय संगीत को नई पहचान दी?

सारांश

Key Takeaways

- डॉ. लालमणि मिश्र ने 'मिश्रबानी' नामक वादन शैली का विकास किया।

- उन्होंने कई बाल संगीत विद्यालयों की स्थापना की।

- यूनेस्को ने उनके संगीत के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क जारी किया।

- वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में डीन रहे।

- उनका निधन 17 जुलाई 1979 को हुआ।

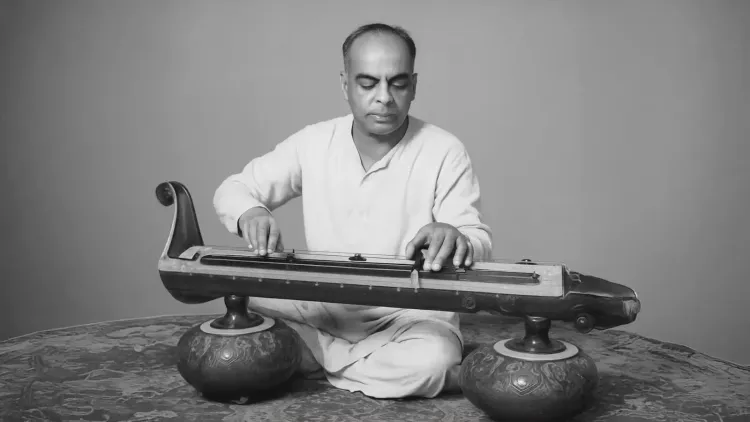

नई दिल्ली, 16 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। डॉ. लालमणि मिश्र भारतीय संगीत के एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्हें उनकी कला और विद्या दोनों के लिए जाना जाता था। उन्होंने तंत्री वाद्य की एक अनोखी वादन शैली का विकास किया जिसे 'मिश्रबानी' कहा गया। इसके अलावा, यूनेस्को ने उनके अद्वितीय वीणा वादन पर 'म्यूजिक ऑफ लालमणि मिश्र' शीर्षक से एक कॉम्पैक्ट डिस्क जारी किया है।

उन्होंने अपने जीवन में कई बाल संगीत विद्यालयों की स्थापना की। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि दुनिया के विभिन्न कोनों से छात्र उनके पास संगीत सीखने आते थे।

लालमणि मिश्र का जन्म 11 अगस्त 1924 को हुआ। उनकी माता स्वयं एक संगीत शिक्षक थीं, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें छोटी उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पंडित शंकर भट्ट और मुंशी भृगुनाथ लाल से ध्रुपद और धमार की पारंपरिक शिक्षा ली।

उन्होंने रामपुर सेनी घराना के उस्ताद वजीर खां के शिष्य उस्ताद मेहंदी हुसैन खान से 'खयाल' गायन सीखा और स्वामी प्रमोदानंद से ध्रुपद, भजन तथा तबला की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा, उस्ताद अमीर अली खां के मार्गदर्शन में कई वाद्यों जैसे सितार, सुरबहार, सरोद, संतूर, जलतरंग, वॉयलिन, तबला आदि में महारत हासिल की। 12 वर्ष की आयु में उन्हें कलकत्ता की शहंशाही रिकॉर्डिंग कंपनी में सहायक संगीत निर्देशक का पद मिला। अगले दो वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया।

डॉ. लालमणि मिश्र ने संगीत में कई उपाधियाँ प्राप्त कीं और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 'संगीत एवं ललित कला संकाय' के डीन एवं प्रमुख रहे।

वे बच्चों को संगीत सिखाने के नए तरीके खोज रहे थे, जब समाज में संगीत को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसी क्रम में उन्होंने कई बाल संगीत विद्यालय'गांधी संगीत महाविद्यालय' की शुरुआत की।

प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित उदय शंकर ने उन्हें अपनी नृत्य मंडली में संगीत निर्देशक के रूप में आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार किया। उन्होंने मंडली की अभिनव नृत्य प्रस्तुतियों और पौराणिक एवं आधुनिक विषयों पर आधारित बैले, ऑपेरा आदि के लिए मनोहारी संगीत रचनाएं की। 1951 से 1955 तक यह नृत्य मंडली भारत के विभिन्न नगरों से होते हुए श्रीलंका, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा आदि का दौरा करती रही।

इस प्रयोगधर्मी नृत्य मंडली के लिए मिश्र का बहु-वाद्य-पारंगत होना और आर्केस्ट्रा की रुचि लाभदायक साबित हुई। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने मीरा ऑपेरा की रचना की, जिसका पहला मंचन 1956 में कानपुर में हुआ। इस प्रस्तुति में भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीरा का विलीन होना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया।

उन्हें 1956 में कानपुर लौटकर स्वयं द्वारा स्थापित 'गांधी संगीत महाविद्यालय' का प्राचार्य बनने का कार्यभार संभालना पड़ा। कुछ वर्षों बाद, 1957 में वाराणसीबनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर का पदभार ग्रहण किया। उनके मार्गदर्शन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय भारतीय शास्त्रीय संगीत शिक्षण का एक अद्वितीय संस्थान बन गया।

डॉ. मिश्र ने पटियाला के उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ खां को सुनने के बाद विचित्र वीणा के लिए वादन तकनीक विकसित की और भारतीय संगीत वाद्यों के इतिहास पर अनुसंधान किया। इसे भारतीय ज्ञानपीठ ने 1973 में पुस्तक के रूप में 'भारतीय संगीत वाद्य' शीर्षक से प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने वाद्यों के उद्भव को तर्कपूर्ण आधार पर प्रस्तुत किया और उनसे जुड़े भ्रमों का निवारण किया।

उन्होंने वैदिक संगीत पर शोध करते हुए सामिक स्वर व्यवस्था का रहस्य सुलझाया और सामवेद के स्वरों को संरक्षित करने के लिए 'राग सामेश्वरी' की रचना की। इसके निर्माण तथा उपयोग की विधि 'श्रुति वीणा' में दी गई, जिसे नरेंद्र प्रिंटिंग वर्क, वाराणसी ने 11 फरवरी 1964 को प्रकाशित किया।

सामेश्वरी के अतिरिक्त उन्होंने कई रागों की रचना की, जैसे श्याम बिहाग, जोग तोड़ी, मधुकली, मधु-भैरव, बालेश्वरी आदि। उन्होंने तंत्री वाद्यों के लिए निहित वादन शैली विकसित की, जिसके कारण उन्हें 'मिश्रबानी' के नाम से जाना जाता है। उनका निधन 17 जुलाई 1979 को हुआ।