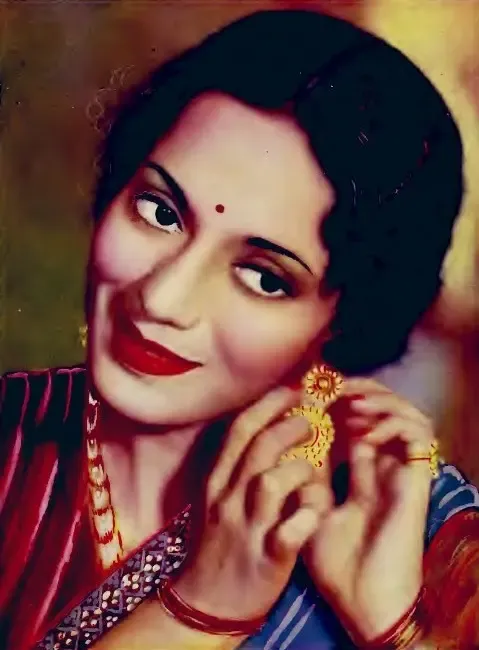

क्या ग्लैमर के पीछे छिपा है दर्द? हिंदी सिनेमा की पहली ग्रेसफुल मां, लीला चिटनिस

सारांश

Key Takeaways

- लीला चिटनिस ने महिलाओं की छवि को सिनेमा में नया आयाम दिया।

- उन्होंने मां के किरदार को केवल त्याग की छवि में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया।

- उनकी आत्मकथा 'चंदेरी दुनियेत' में उनके जीवन की गहराई व्यक्त होती है।

- उन्होंने जातिवाद और महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए।

- लीला चिटनिस का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें संघर्ष और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है।

नई दिल्ली, 13 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। जब लीला चिटनिस का नाम सिनेमा के इतिहास में लिया जाता है, तो यह केवल एक किरदार से नहीं, बल्कि एक विचारधारा से जुड़ता है। जब उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, तब फिल्मों में महिलाओं को या तो सजावट के रूप में दिखाया जाता था या दुख का प्रतीक माना जाता था। लेकिन लीला ने इन दोनों छवियों को तोड़ दिया—एक पढ़ी-लिखी, आत्मनिर्भर और संवेदनशील महिला का चित्रण हिंदी सिनेमा ने पहली बार उनके माध्यम से देखा। समय के साथ खुद को ढालना भी उन्होंने बखूबी सीखा और इसका उल्लेख अपनी आत्मकथा 'चंदेरी दुनियेत' में किया। पर्दे पर निरुपा रॉय या सुलोचना से पहले उन्होंने ही करुणामयी मां का किरदार निभाया। इसलिए उन्हें हिंदी सिनेमा की 'डचेस ऑफ डिप्रेशन' और पहली ग्रेसफुल मां का खिताब भी दिया गया।

उनका जीवन उतार-चढ़ाव से भरा था, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था—यह एक गहरे आत्ममंथन और स्वाभिमान से भरी यात्रा थी। उन्होंने सिनेमा में अपनी आवाज दी, जिसमें कभी सिसकियां थीं, कभी विचार, और कभी मूक विद्रोह का आभास होता था। एक संभ्रांत परिवार की पढ़ी-लिखी और चार बच्चों की मां का फिल्मी पर्दे पर आना उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पहली बार ब्लॉकबस्टर का अनुभव कराया, पहली बार लक्स का विज्ञापन किया और उस दौर के तीन बड़े कलाकारों—दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद—की मां बनने का साहसिक निर्णय लिया।

लीला चिटनिस की उपस्थिति हमेशा कैमरे के फ्रेम से बाहर तक फैली रही। जब वह किसी दृश्य में होतीं, तब केवल अभिनय नहीं होता—वह उस दृश्य को जीवंत कर देती थीं। शायद यही कारण था कि उन्होंने मां की छवि को केवल त्याग की नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा की भूमिका बना दिया। उनका जीवन भी ऐसा ही था—सम्मान से भरा, लेकिन अकेलेपन से गुजरता हुआ। उन्होंने कभी लोकप्रियता के लिए खुद को नहीं बदला, और यही उनकी खूबी थी और त्रासदी भी। अंतिम वर्षों में जब वह अमेरिका के एक वृद्धाश्रम में रहीं, तब उनके आसपास कोई कैमरा नहीं था।

उनकी आत्मकथा 'चंदेरी दुनियेत' में जन्म, परिवार और पति से कॉलेज में पहली मुलाकात का जिक्र है। उनका जन्म 9 सितंबर 1909 को धारवाड़ (वर्तमान कर्नाटक) में हुआ था, एक मराठी ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और इस पारिवारिक माहौल ने उन्हें शिक्षा के प्रति सजग बनाया। शादी 15-16 साल की उम्र में हुई। डॉक्टर पति के साथ विदेश चली गईं और चार बेटों को जन्म दिया। बाद में पति से डिवोर्स के बाद मुंबई आ गईं। ग्रेजुएट लीला फिर एक स्कूल में नौकरी करने लगीं। लेकिन चार बच्चों की जिम्मेदारी और गुजर-बसर की कठिनाइयों के बीच उन्होंने मराठी थिएटर किया। अपने नाटकों और फिल्मों के माध्यम से उन्होंने जातिवाद, महिलाओं की स्थिति और सामाजिक दबावों पर सवाल उठाए।

इसके बाद फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संघर्ष करते हुए अभिनेत्री बनीं। फिर आई वो फिल्में—'कंगन', 'बंधन', 'झूला'—जहां वह अशोक कुमार के साथ एक आधुनिक, आत्मनिर्भर महिला के रूप में सामने आईं। उस समय की फिल्मों में उनका किरदार विचारशील और संघर्षशील था। यह एक नई नायिका थी, जो फूलों और साड़ियों के पार जाकर समाज को आईना दिखा रही थी।

1930 के दशक में ग्रैजुएशन एक बड़ी उपलब्धि थी। 1937 में आई 'डाकू जैंटलमैन' ने उन्हें काफी शोहरत दिलाई। फिल्म के विज्ञापन में बड़े गर्व के साथ लिखा था: 'विशेषता: लीला चिटनिस, बी.ए., महाराष्ट्र से स्क्रीन पर पहली सोसाइटी लेडी ग्रेजुएट।'

लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, और इंडस्ट्री की नजरों में नायिकाओं की उम्र घटने लगी, लीला चिटनिस को मां के किरदार मिलने लगे। 'आवारा', 'गंगा-जमना', 'गाइड', 'काला बाजार' जैसी फिल्मों में वह मां के किरदार में थीं—पर हर बार अलग। कभी सख्त, कभी टूटी हुई, कभी संघर्षशील। उन्होंने मां के किरदार को महज त्याग की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान की तरह प्रस्तुत किया।

बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने खुद फिल्म निर्माण और निर्देशन भी किया। 'किसी से ना कहना' जैसी फिल्में बनाई और 'आज की बात' जैसी सामाजिक फिल्मों में अपनी सोच को पर्दे पर उतारा। उनका लिखा नाटक 'एक रात्रि अर्ध दिवस' आज भी रंगमंच के गंभीर साहित्य में गिना जाता है।

उनकी असली चुनौती तब शुरू हुई जब 1970 के दशक में उन्होंने भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गईं। उनके बच्चे वहीं बस चुके थे। लेकिन वृद्धावस्था में, वह एक नर्सिंग होम में रहीं और यहीं 14 जुलाई 2003 को अंतिम सांस ली, बिना शोर के, जैसे उनके किरदार अक्सर खत्म होते थे!