क्या गुरु की फटकार ने निखिल बनर्जी को 'सितार सम्राट' बना दिया?

सारांश

Key Takeaways

- निखिल बनर्जी की संगीत यात्रा गुरु की फटकार से शुरू हुई।

- उनकी सिद्धि आत्म-समर्पण और साधना का परिणाम है।

- शास्त्रीय संगीत में भावनाओं की गहराई महत्वपूर्ण है।

- गुरु-शिष्य संबंध संगीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- उनकी कला ने भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई।

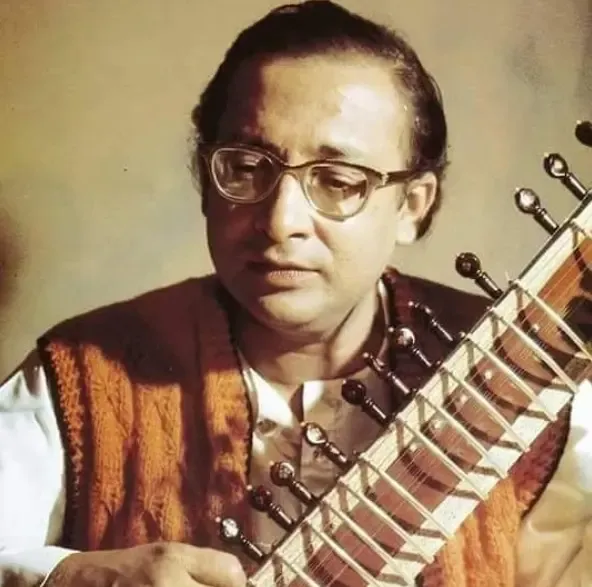

मुंबई, 13 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक अद्वितीय पहचान बनाने वाले पंडित निखिल रंजन बनर्जी एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। उनके सितार के सुरों में केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई थी, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी सितार वादन शैली में एक अद्भुत रूहानियत और ध्यानपूर्ण शांति थी, जिसने उन्हें अपने समकालीनों पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान से अलग किया। 14 अक्टूबर 1931 को कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे निखिल का संगीत से रिश्ता उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था।

उनके पिता जितेंद्रनाथ बनर्जी को सितार बजाने का शौक था, और यहीं से नन्हें निखिल के भीतर संगीत की पहली चिंगारी प्रज्वलित हुई। नौ साल की उम्र में, निखिल ने सितार की तारों को ऐसे छुआ मानो वे उनके दिल की धड़कन हों। मैहर घराने के महान उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य बनकर, निखिल ने सितार को एक नया आयाम दिया। उनके वादन में रागों की शुद्धता और भावनाओं की गहराई का ऐसा समावेश था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठते। चाहे वह राग मारवा की तीव्रता हो या दरबारी की शांति, निखिल की उंगलियां हर राग को एक कहानी में बदल देती थीं।

पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान जैसे दिग्गजों के युग में, निखिल ने न केवल एक वादक के रूप में, बल्कि एक साधक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई, जिसके लिए संगीत पूजा थी।

वैश्विक मंच पर उनकी कला ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। न्यूयॉर्क से लंदन तक, उनके संगीत समारोहों में श्रोता समय को भूल जाते थे। 1968 में उन्हें पद्मश्री, 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मरणोपरांत 1987 में पद्मभूषण से नवाजा गया।

उनकी कला में जो असाधारण गहराई और तकनीकी शुद्धता थी, वह केवल प्रतिभा नहीं थी, बल्कि अथक समर्पण और गुरु के कठोर अनुशासन की आग में तपकर निकली थी। निखिल बनर्जी की इस गहन साधना और उनके गुरु के साथ उनके अनोखे रिश्ते के बारे में किताब 'निखिल बनर्जी: डाउन दा हॉर्ट ऑफ सितार' में बताया गया है। यह निखिल बनर्जी की जीवनी है, जिसे स्वप्न बंद्योपाध्याय ने लिखा है। इसमें मैहर घराने की कठोर गुरु-शिष्य परंपरा का एक ऐसा किस्सा है जिसने युवा निखिल बनर्जी के जीवन की दिशा बदल दी।

यह किस्सा तब का है जब युवा निखिल बनर्जी, जो कलकत्ता (तब कोलकाता) में एक बाल कलाकार के रूप में पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे, मैहर में अपने महान गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खान 'बाबा' के पास तालीम लेने पहुंचे। शुरू में उस्ताद अलाउद्दीन खान, जो कठोरता और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, निखिल को शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके रेडियो वादन से प्रभावित होकर, अंततः उन्होंने हामी भरी।

जब निखिल मैहर में कुछ समय गुजार चुके थे, तब उस्ताद ने एक दिन उन्हें अपनी कला दिखाने को कहा। आत्मविश्वास से भरे युवा निखिल बनर्जी ने तुरंत राग पूर्वी बजाना शुरू किया। उनका प्रदर्शन तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था, लेकिन गुरु के लिए वह पर्याप्त नहीं था। जैसे ही निखिल ने अपना सितार वादन समाप्त किया, उस्ताद अलाउद्दीन खान तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में क्रोध और निराशा थी। उन्होंने कठोरता से कहा, "पूर्वी नहीं, मुर्गी बजाया, मुर्गी!" (आपने राग 'पूर्वी' नहीं बजाया, बल्कि 'मुर्गी' (यानी बेजान, नीरस) बजाया है!)

यह फटकार सुनकर कोई भी सितार बजाने से तौबा कर लेता, लेकिन निखिल बनर्जी के लिए यह उनकी आध्यात्मिक संगीत यात्रा की शुरुआत थी। गुरु का संदेश स्पष्ट था, संगीत महज उंगलियों का खेल नहीं है, यह आत्मा की अभिव्यक्ति है।

इस घटना के बाद गुरु ने निखिल बनर्जी को अपने पास के एक कमरे में रहने को कहा और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जो सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलती थी। इस जीवनी में बताया गया है कि उन्हें घंटों 'पलटा' और 'अलंकार' जैसे मूलभूत अभ्यास करने पड़ते थे। ऐसी कठोर साधना ने उनकी बचपन की प्रसिद्धि के दंभ को तोड़कर उन्हें पूर्ण विनम्रता की ओर ले गई।

पंडित निखिल बनर्जी की महानता उनके आत्म-समर्पण में थी, जिसने गुरु की एक फटकार को जीवन का सार बना लिया। गुरु से उन्होंने केवल सितार बजाना नहीं सीखा, बल्कि जीवन को संगीत के माध्यम से जीना सीखा।

27 जनवरी 1986 को केवल 54 वर्ष की आयु में निखिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके स्वर आज भी गूंजते हैं। उनके रिकॉर्ड सुनने पर ऐसा लगता है मानो वे अभी भी कहीं पास बैठकर सितार बजा रहे हैं।